ساهمت محاجر الهوارية الواقعة شمال غرب مدينة الوطن القبلي في تشكيل ملامح المعمار القديم لقرطاج، وارتبط اسمها بحضارات المتوسط منذ فترات مبكرة، حيث ذُكرت لأول مرة في أدبيات الرحلات عند الإغريق باسم “هرميا”، ووردت في مؤلف الرحالة سيلاكس خلال القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، واصفًا إياها بأنها واحدة من أقدم المحطات البحرية في المنطقة، واعتبرها بمثابة مدينة ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكة الموانئ التي دعمت مسارات التجارة والنقل البحري على امتداد المتوسط.

ورصد المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس القيسراني خلال القرن السادس الميلادي أن الرومان أطلقوا عليها اسم “مركوريون”، نسبة إلى إلههم “مركور”، مشيرًا إلى موقعها داخل أنف الجبل المعروف آنذاك باسم “برومونتوريوم مركوريوس”، وعلى مسافة 280 غلوة من قرطاج، أي حوالي 44 كيلومترًا، واحتضنت هذه المدينة القديمة معبدًا مخصصًا للإله هرمس، وهو ما يفسّر أصل تسميتها الإغريقية “هرميا”، المشتقة من اسمه.

واعتمدت قرطاج، منذ نشأتها، على هذه المحاجر كمصدر أساسي للحجارة المستخدمة في البناء، وقد وثق المؤرخ ديدوروس الصقلي والجغرافي سترابو ذلك خلال القرنين الأول قبل الميلاد، مؤكدين أهمية هذه الكهوف الصخرية في رفد المدينة القديمة بالمواد اللازمة لتشييد المعالم الكبرى، خاصة المدافن والمباني العامة.

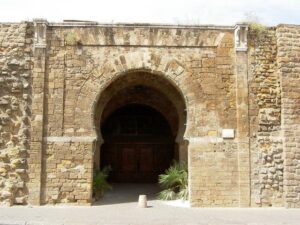

وتمثل هذه المحاجر كهوفًا منحوتة يدويًا، تقع قرب “الغار الكبير”، في موقع استراتيجي اختاره أقاثوكليس، حاكم سيراكوزا، لإنزال قواته سنة 310 قبل الميلاد.

وتعتمد طريقة الاستغلال التقليدية لهذه المحاجر على الحفر العمودي من سطح الأرض، عبر فتحات مربعة الشكل تمثل مداخل آبار تؤدي إلى كهوف داخلية تأخذ شكل دورق، يتسع تدريجيًا مع استمرار عملية استخراج الحجر.

وتميّز الحجر المستخرج من هذه المحاجر بكونه من نوع الطف الكلسي المصدّف، سهل النحت والنقش، وهو ما جعله ملائمًا للبناء والتزيين المعماري في الوقت نفسه.

وتُشير الدراسات إلى أن عملية رفع الكتل الصخرية كانت تتم عبر أجهزة ميكانيكية تُنصب فوق فوهات المحاجر، بينما كانت الكتل تُنقل بعد استخراجها مباشرة إلى قرطاج عبر البحر، عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك، مستغلة المسافة القصيرة نسبيًا التي تفصل بين الهوارية وقرطاج والتي تُقدّر بنحو 60 كيلومترًا بخط مستقيم عبر خليج تونس.

وبدءًا من القرن السابع قبل الميلاد، وفّرت هذه المحاجر الحجر المستخدم في بناء المدافن والمنشآت القرطاجية الأولى خلال العهد البوني، وقد جرى تدعيم هذه الكتل الهشة بكسوتها بالجص لمنع تفتتها وإكسابها سطحًا ناعمًا أكثر تماسكًا.

واستمر استغلال المحاجر حتى العصر الروماني، حيث احتفظت بدورها كمورد طبيعي أساسي مكّن الإنسان في تلك الفترات من التفاعل مع محيطه البيئي لبناء حضارة حاضرة في الذاكرة المتوسطية.

المصدر: وزارة الشئون الثقافية التونسية