تحمل قلعة البحرين في طياتها تاريخًا عريقًا يمتد لآلاف السنين، وتُعد من أبرز المعالم الأثرية في مملكة البحرين، إذ تشكل شاهداً صامتاً على الحضارات التي تعاقبت على أرضها.

تقع هذه القلعة العتيقة في ضاحية السيف على الساحل الشمالي للجزيرة، وتحديداً بين قرية كرباباد من الشرق وحلة عبد الصالح من الجنوب والغرب، وتتمتع بموقع استراتيجي على ضفاف البحر، مما أكسبها أهمية كبيرة على مر العصور، خصوصًا مع كونها المركز الرئيسي لحضارة دلمون، إحدى أقدم حضارات المنطقة.

تميزت قلعة البحرين بأنها كانت محوراً للبحث الأثري، بداية من خمسينيات القرن الماضي، عندما اكتشفت البعثة الدنماركية الموقع بقيادة بيدر فيليم جلوب، ثم تلتها البعثة الفرنسية التي تولت مواصلة التنقيب بقيادة الباحثة مونيك كوفران ولاحقًا بيير لومبار، حيث كشفت التنقيبات عن وجود مدينة متكاملة مأهولة منذ عام 2300 قبل الميلاد حتى القرن الثامن عشر.

وأظهرت الحفريات أن الموقع احتوى على طبقات أثرية يزيد عمقها عن ثمانية أمتار، تغطي فترات حضارية متعددة ومتداخلة، بما في ذلك العصور الدلمونية والإسلامية والفارسية والبرتغالية.

بُنيت القلعة على مراحل ثلاث، بدأت بالبناء الأول في القرن الرابع عشر على يد حكام محليين، حيث شيّدوا قلعة ذات أربعة أبراج دائرية وزودوها بغرف للذخيرة وأماكن لإقامة الجنود، وفي مرحلة لاحقة، تم تجديد البناء بإضافة سور خارجي وأبراج جديدة، مما زاد من تحصينها.

وجاء البرتغاليون في القرن السادس عشر، عقب اكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح، فاحتلوا البحرين واتخذوا القلعة قاعدة عسكرية، وأضافوا إليها منشآت جديدة كغرف القادة وأبراج مربعة، مع تعزيز دفاعاتها لتتناسب مع استراتيجياتهم الحربية.

وتضم القلعة أيضًا حصنًا إسلاميًا يعود تاريخه إلى الفترة ما بين 100م و1400م، وقد بُني على أساسات أقدم تعود لفترة تايلوس، يتميز هذا الحصن بتصميمه المربع وأبراجه الدائرية ونظام دفاعي متكامل يحتوي على فتحات للرماية، بالإضافة إلى ساحة داخلية وأماكن لتخزين التمور واستخراج الدبس، ما يعكس طابع الحياة اليومية لسكانه.

ويُعد الميناء الدلموني المرتبط بالقلعة واحدًا من أبرز الاكتشافات، فقد كان بمثابة البوابة التجارية لحضارة دلمون، إذ استقبل السفن القادمة من حضارات وادي السند وفارس وبلاد ما بين النهرين.

وكشفت الحفريات في هذا الميناء عن أوزان وأختام تجارية، ومرافق جمركية ومخازن، ما يدل على النشاط التجاري المزدهر في تلك الحقبة.

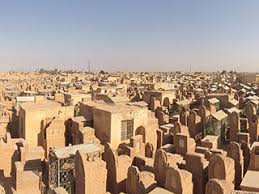

هضبة القلعة تحتوي أيضًا على خمس مدن متعاقبة، تعود لست فترات زمنية متداخلة، أولها المدينة المبنية على الأرض البكر التي تعود للفترة المبكرة من دلمون، والتي امتدت بين 2800 ق.م و1800 ق.م، وتم اكتشاف كسر فخارية وجدران قديمة تعكس طبيعة البناء آنذاك.

تلتها مدينة دلمون المتوسطة، والتي شهدت أوج ازدهار حضارة دلمون ما بين 1800 ق.م و750 ق.م، وتميزت بمبانٍ ضخمة استخدمت الحجارة المصقولة والجص، كما اكتُشف فيها معبد مهيب ومدبسة لعصر التمور.

أما المدينة الثالثة فقد تعود إلى دلمون المتأخرة (750 ق.م – 325 ق.م)، وتمثل مرحلة انتقالية في تاريخ المنطقة، حيث ظهر قصر ملكي يعرف باسم “قصر أوبيري”، إلى جانب مجموعة من الفخاريات والحمامات والمدافن والتوابيت.

المدينة الرابعة تعود إلى فترة تايلوس (325 ق.م – 622 م)، والتي مزجت بين الطابع المحلي والتأثيرات الشرقية والغربية، ويظهر فيها تنوع ثقافي كبير تمثّل في العملات والنقوش والمباني الحجرية.

في المدينة الخامسة، التي تنتمي للعصر الإسلامي، والتي امتدت من 622م حتى 1400م، اكتُشف عدد من البيوت البسيطة المكونة من غرفتين وحمام وساحة ومدبسة، إلى جانب سوق تجاري يضم دكاكين متقابلة، ما يدل على ازدهار الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة.

تُعد قلعة البحرين اليوم موقعًا مدرجًا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2005، تحت تصنيف يعكس تأثير التراث البرتغالي والمعايير الثقافية (ii)، (iii)، و(iv)، وبمساحتها البالغة أكثر من 70 هكتارًا، وما تحويه من آثار ومبانٍ تاريخية متداخلة، تظل القلعة من أهم معالم مملكة البحرين الأثرية، ووجهة لا غنى عن زيارتها لكل من يهتم بالتاريخ والحضارات الإنسانية.

المصدر: ويكيبيديا